「濡れて行くや 人もをかしき 雨の萩」

「萩寺」と呼ばれる龍眼寺の正門にこんな句碑がある。詠んだのは江戸時代指折りの俳諧師である松尾芭蕉だ。

萩寺の正門にある芭蕉の句碑

萩寺の正門にある芭蕉の句碑

実際にこの句が詠まれたのは『奥の細道』の旅の途中、加賀藩(現在の石川県)にあった小松歓水亭での句会のことともいわれているが、俳聖が残した句にふさわしいほど、この寺の千紫万紅の景色が美しいことを表している。そして近代においても、この町の情景は幾人かの名だたる文豪の筆によって描かれてきた。今回は、そうしたこの町に残る文学の薫りに浸ってみたいと思う。

※このページでは、明治・大正時代のイメージに合わせて、現代の風景をセピア調の写真でお届けしていきます。

『本所両国』に見る、亀戸を歩いた芥川龍之介

亀戸に文豪が暮らしていたという記録はない。しかし、亀戸天神、龍眼寺、梅屋敷の3か所は、それぞれ藤、萩、梅の名所として江戸時代から有名な三大行楽地で、それが彼らを亀戸に誘うきっかけになっていた。

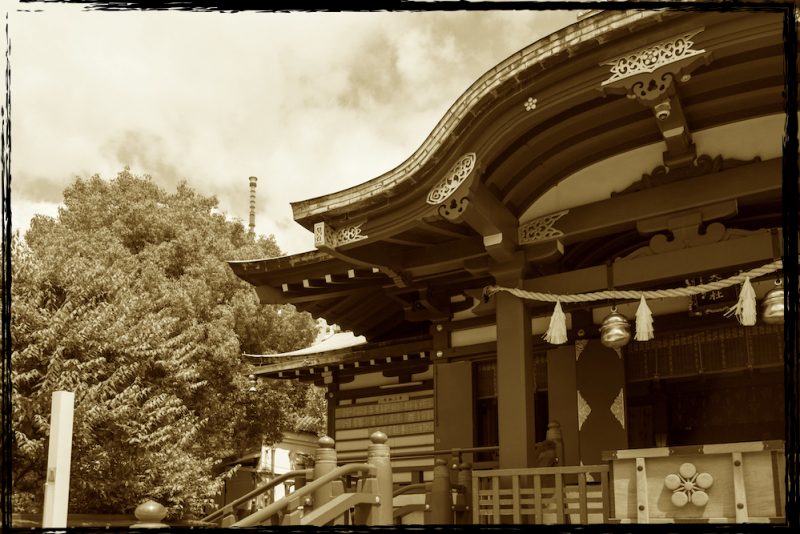

亀戸天神

亀戸天神

『羅生門』などで知られる大正の大文豪・芥川龍之介もその一人である。明治25年(1892)に築地の明石町で生まれた芥川は齢一つ数えるより前に両国の伯母のもとへと預けられ、二十歳ごろまでをそこで暮らした。そして昭和2年(1927)、勤めていた新聞社からの命で地元の両国周辺を歩き、その連載随筆が『本所両国』という形で残っている。

この頃の東京は、明治以降の近代化が大きく進められてきた反面、大正12年(1923)に起こった関東大地震の震災からまだ癒えぬ状況にあった。その中で、芥川は幼い頃の記憶を蘇らせながら町を歩き、時代の移り変わりと震災の爪痕をつぶさに記録している。

僕等は川蒸気を下りて吾妻橋の袂へ出、そこへ来合せた円タクに乗つて柳島に向ふことにした。この吾妻橋から柳島へ至る電車道は前後に二三度しか通った覚えはない。まして電車の通らない前には一度も通つたことはなかつたであらう。まして電車の通らない前には一度も通つたことはなかつたであらう。

−芥川龍之介『本所両国』のうち「柳島」より引用

亀戸周辺の記録はこうした一節から始まる。「柳島」というのは、現在、亀戸3丁目の柳島橋あたりの横十軒川両岸のこと。「電車」というのは、大正時代から昭和47年(1972)まで、このあたりと上野方面や月島方面を結んでいた都電23、24号線のことであろう。余談であるが、昭和時代、ここには柳島車庫という都電の基地が置かれていた。

亀戸3丁目の柳島橋

亀戸3丁目の柳島橋

芥川は小学生の頃に父とこのあたりを歩いた記憶を思い出しながら、その頃の草っ原が多かった風景に比べて、バラックや電柱がひしめくようになった町の変化をアイロニカルに表現し、さらにこう綴っている。

僕等は「橋本」の前で円タクをおり、水のどす黒い掘割り伝ひに亀井戸の天神様へ行つて見ることにした。名高い柳島の「橋本」も今は食堂に変つてゐる。尤もこの家は焼けずにすんだらしい。現に古風な家の一部や荒れ果てた庭なども残つてゐる。《中略》掘割りを隔てた妙見様も今ではもうすつかり裸になつてゐる。それから掘割りに沿うた往来も、ーー僕は中学時代に蕪村句集を読み、「君行くや柳緑に路長し」といふ句に出合つた時、この往来にあつた柳を思ひ出さずにはゐられなかつた。しかし今僕等の歩いてゐるのは有田ドラツグや愛聖館の並んだ、せせこましいなりに賑かな往来である。

(芥川龍之介『本所両国』のうち「柳島」より引用)

「橋本」というのは、柳島橋西側にある「妙見様」こと柳島妙見堂(妙見山法性寺)の近くで営業していた有名料亭。歌川広重の『江戸名所百景』の中にも描かれた鮎料理で有名な店で、江戸時代には川船でここを訪れて食事を愉しむことが江戸の旦那衆の粋な遊び方だった。

歴史的な風情を残す萩寺の塀

歴史的な風情を残す萩寺の塀

芥川は亀戸側の横十軒川沿いを歩きながら、これまた自分の記憶との町の変化に驚きを述べている。

それから僕等は通りがかりにちよつと萩寺を見物した。萩寺も突つかひ棒はしてあるものの、幸ひ震災に焼けずにすんだらしい。けれども萩の四五株しかない上、落合直文先生の石碑を前にした古池の水も渇れ渇れになつてゐるのは哀れだつた。ただこの古池に臨んだ茶室だけは昔よりも一層もの寂びてゐる。

−芥川龍之介『本所両国』のうち「萩寺あたり」より引用

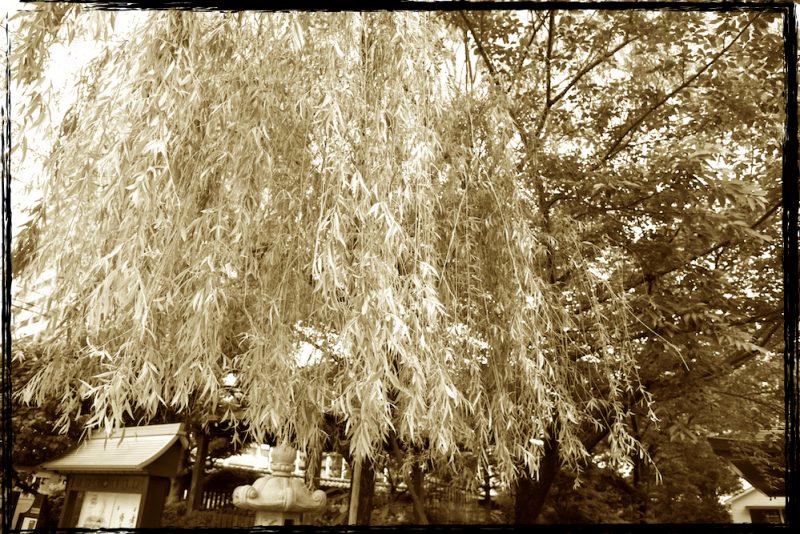

萩寺にある柳の木。「柳島」と呼ばれた時代の名残を伝える

萩寺にある柳の木。「柳島」と呼ばれた時代の名残を伝える

江戸時代から花の名所として知られた龍眼寺(萩寺)も、この当時は震災の爪痕により従来の風景ではなかったのだろう。あまり長居をした様子もなく、芥川はここを立ち去っている。

萩寺の先にある電柱(?)は「亀井戸天神近道」といふペンキ塗りの道標を示してゐた。僕等はその横町を曲がり、待合やカフエの軒を並べた、狭苦しい往来を歩いて行つた。が、肝腎の天神様へは容易に出ることも出来なかつた。すると道ばたに女の子が一人メリンスの袂を翻しながら、傍若無人にゴム毬をついてゐた。

「天神様へはどう行きますか?」

「あつち。」

女の子は僕等に返事をした後、聞えよがしにこんなことを言つた。

「みんな天神様のことばかり訊くのね。」

僕はちよつと忌々しさを感じ、この如何にもこましやくれた十をばかりの女の子を振り返つた。しかし彼女は側目も振らずに(しかも僕に見られてゐることをはつきり承知してゐながら)矢張り毬をつき続けてゐた。

−芥川龍之介『本所両国』のうち「萩寺あたり」より引用

亀戸天神との位置関係を考えると「横町」というのは、おそらく長寿寺の手前くらいだろうか。そして「待合やカフエの軒を並べた、狭苦しい往来」という一説は、今や住宅ばかりの風景に比べるとやや違和感を感じるかもしれない。

「柳橋」の風景

「柳橋」の風景

都電が市民の足の中心だったこの頃は北の方からも亀戸天神や萩寺に向かう多くの人の流れがあり、こちら側にも町の中心のような賑わいがあったということだろう。「みんな天神様のことばかり訊くのね。」という少女のうんざりとしたような(?)言葉からも当時の様子が伝わってくる。

僕等は門並みの待合の間をやつと「天神様」の裏門へ辿りついた。するとその門の中には夏外套を着た男が一人、何か滔々としやべりながら、「お立ち合ひ」の人々へ小さい法律書を売りつけてゐた。《中略》僕等はこんなことを話し合ひながら、久しぶりに「天神様」へお詣りに行つた。「天神様」の拝殿は仕合せにも昔に変つてゐない。いや、昔に変つてゐないのは筆塚や石の牛も同じことである。僕は僕の小学時代に古い筆を何本も筆塚へ納めたことを思ひ出した。

−芥川龍之介『本所両国』のうち「天神様」より引用

「裏門」というのが、どこのことなのかは定かではないが、どうやら今より境内地が広かった、この当時の亀戸天神には今はない裏門があったらしい。筆塚や石の牛、藤棚といった亀戸天神の風景は今も大して変わらない。

亀戸天神の神牛

亀戸天神の神牛

その一方で、露店あり茶屋あり、近くの広場に見世物小屋ありという縁日を歩くかのような記述は、江戸時代から行楽地として賑わった境内の様子を伝えてくれる。

「カルシウム煎餅も売つてゐますね。」

「ああ、あの大きい句碑の前にね。――それでもまだ張り子の亀の子は売つてゐる。」

僕等は、「天神様」の外へ出た後、「船橋屋」の葛餅を食ふ相談をした。が、本所に疎遠になつた僕には「船橋屋」も容易に見つからなかつた。僕はやむを得ず荒物屋の前に水を撒いてゐたお上さんに田舎者らしい質問をした。それから花柳病の医院の前をやつと又船橋屋へ辿り着いた。船橋屋も家は新たになつたものの、大体は昔に変つてゐない。僕等は縁台に腰をおろし、鴨居の上にかけ並べた日本アルプスの写真を見ながら、葛餅を一盆づつ食ふことにした。

−芥川龍之介『本所両国』のうち「天神様」より引用

亀戸天神の太鼓橋

亀戸天神の太鼓橋

亀戸張り子は、かつて亀戸天神の定番の土産物だった。そして、芥川が船橋屋を見つけられなかったのも無理はなく、彼が子どもの頃に訪れた時には亀戸天神の境内にあった茶屋は、現在の船橋屋本店の場所に移転していた。芥川の様子からも、今も昔も変わらず、船橋屋のくず餅は亀戸天神参拝のお楽しみだったということが伝わってくる。

梅屋敷の臥龍梅に魅せられた、時代を代表する二人の俳人

亀戸3丁目の北十間川沿いにかつてあった梅屋敷。ここでは江戸と明治を代表する2人の俳人が句を詠んでいる。(※梅屋敷については過去の企画で取り上げているので、こちらを参照)

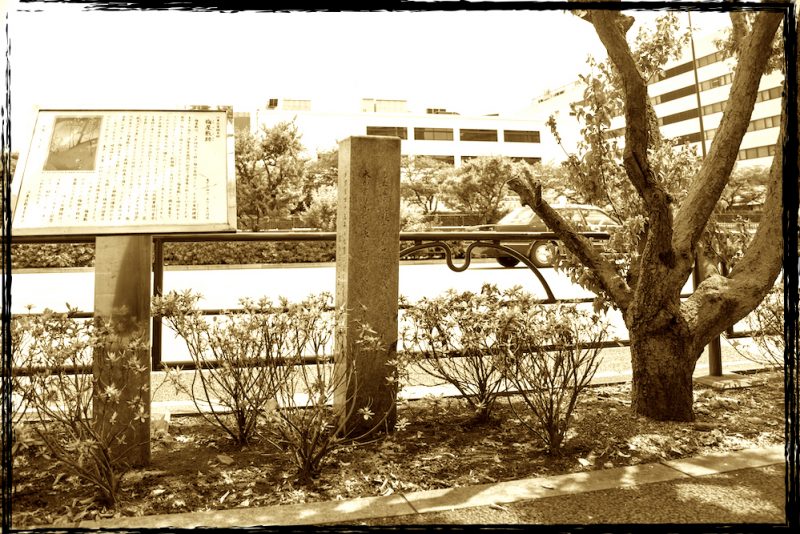

現在の梅屋敷跡。石碑が立つのみ

現在の梅屋敷跡。石碑が立つのみ

一人は江戸三大俳人の一人に称される小林一茶。文化2年(1805)にここを訪れた一茶は、梅屋敷を代表する臥龍梅を見て、こんな一句を詠んでいる。

只の木は のり出で立てり 梅の花

もう一人は、明治時代になって一茶の功績に光を当てた正岡子規。歌人としても活躍した子規も明治31年(1898)にここを訪れ、臥龍梅にこんな歌を詠んでいる。

梅園に老い行く年を臥す竜の爪もあらはに花まばらなり

この梅屋敷は、惜しくも明治の末期に起こった大洪水の被害によって廃園となり、今はその跡を残す石碑が立つのみである。大正、昭和と残っていれば、さらに多くの文学作品のモチーフになっただろう。

知れば知るほど面白い亀戸と文豪のお話。後半もさらに文豪たちの記憶を追う。

Edit by カメイドタートルズ編集部