亀戸で生まれ育った三代歌川豊国と、亀戸を描いた歌川広重の二人を軸に、亀戸と浮世絵をテーマにしている本企画。後半に入る前にハーフタイムとして、三代豊国と広重以外に亀戸を描いた絵師たちの作品も見てみよう。

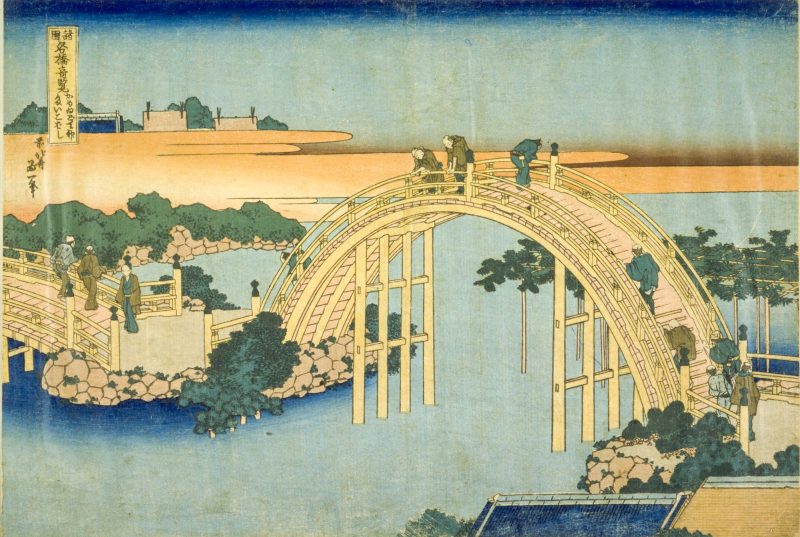

こちらは葛飾北斎が描いた亀戸天神(亀戸天満宮)の太鼓橋。かつての橋はこんな急なアーチを描いていた。北斎らしいコミカルさが伝わる作品だ。

葛飾北斎「諸国名橋奇覧 かめゐど天神たいこばし」 国立国会図書館デジタルコレクションより

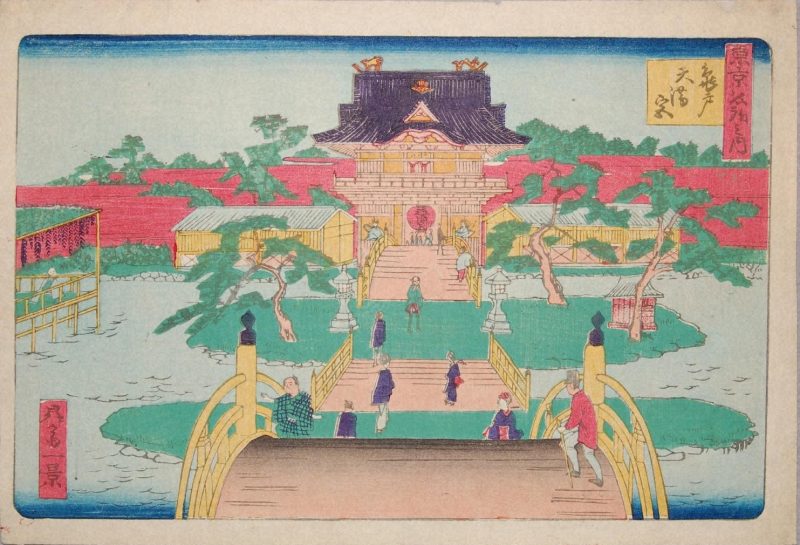

亀戸天神は幕末から明治にかけて活躍した月岡芳年らも描いている。

月岡芳年「東京開化狂画名所 亀戸天満宮」 明治14年 足立区郷土資料館収蔵資料データベースより

昇斎一景「東京名所之内 亀戸天満宮」 明治3年〜7年 足立区郷土資料館収蔵資料データベースより

浮世絵六大絵師の清長と歌麿が萩寺をモチーフにしたとされる作品もある。

(左)鳥居清長「風俗東之錦・萩寺」19世紀 (右)喜多川歌麿 「風流花之香遊・萩寺」天明時代前期

さて、インターバルはそこそこにして本題に戻ろう。

あのゴッホをも唸らせた「広重の梅屋敷」

広重も江戸の観光名所として大いに賑わった亀戸天神を描き残した。その一方で亀戸3丁目の北十間川沿いにかつてあった「梅屋敷」(※現在、亀戸4丁目にある「亀戸梅屋敷」とは別の建物)を描いた作品は、ある理由から世界的によく知られている。

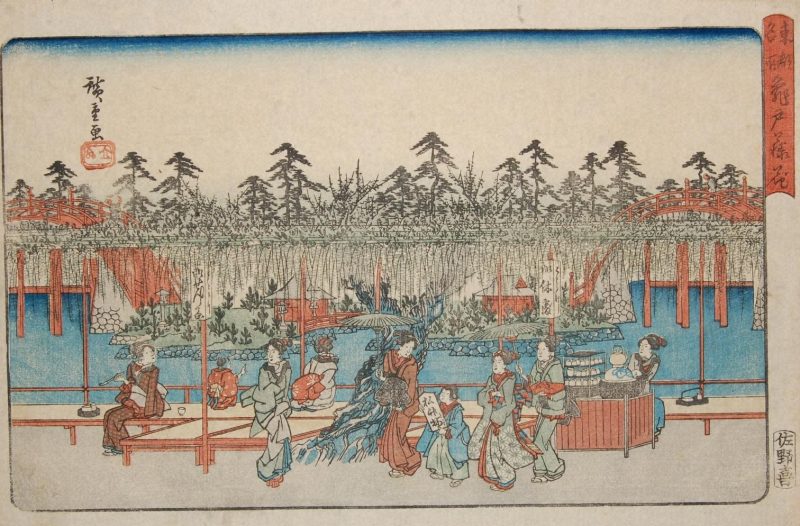

歌川広重「東都名所 亀戸藤花」 天保12年から13年 足立区郷土資料館収蔵資料データベースより

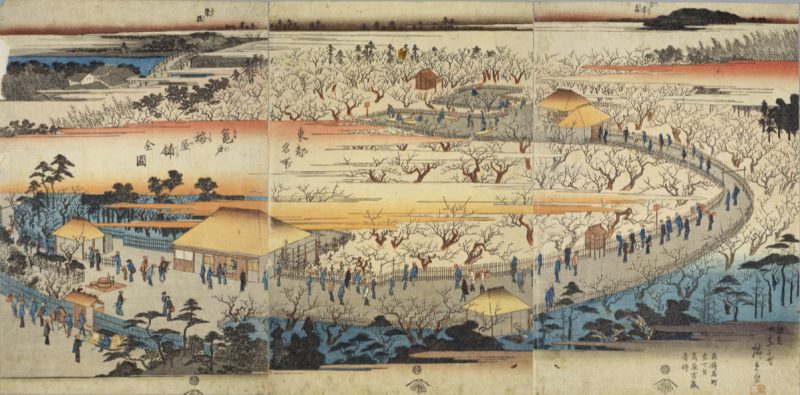

この梅屋敷は呉服問屋だった伊勢谷彦右衛門の別荘で、正しい名称を「清香庵(せいきょうあん)」といい、園内には300本近い梅が植えられていたという。その中でも象徴的存在だったのが「臥龍梅(がりょうばい)」という古木。100メートル以上の地面を這うように根を張る姿を龍に見立てて、梅の木をこよなく愛した水戸光圀公(水戸黄門)が命名したとされるこの梅について、天保年間(1830年代頃)に出版された江戸名所図会の中にも「その花一品にして垂弁潔白なり。薫香至って深く、形状あたかも竜の蟠り臥すがごとし」などという記述があり、八代将軍・吉宗も鷹狩りの際に立ち寄って賞賛したといういわれも残る。

(左)歌川広重「江戸名所百景 亀戸天神境内」 (右)歌川広重「江戸名所百景 亀戸梅屋敷」ともに安政3年から5年ごろ 足立区郷土資料館収蔵資料データベースより

広重もこの梅屋敷を10点以上の版画に残しているが、その中でも傑作とされるのが、今回の企画のきっかけになっている江戸名所百景の一枚(上記画像右側)だ。手前の木の幹が画角の中に入り切らないダイナミックな構図。その大胆さは、きっと見る者に迫るような満開の梅の美しさを独特な構図を持って表しているのだろう。

歌川広重「亀戸梅屋敷全図」 国立国会図書館デジタルコレクションより

なお、安政4年(1857)に製作されたこの作品は時を経てヨーロッパに渡り、あのファン・ゴッホの目に触れることになる。そして、ゴッホはこれを模写し、1887年に「日本趣味・梅の花」という作品を残している。20世期初頭のヨーロッパを席巻するジャポニスムのきっかけになった一枚ともいえる。今から130年以上前に、印象派の巨匠が亀戸の梅の木を描いていたと思うと、そんなところにも歴史が持つロマンを感じてしまう。

江戸末期きっての名絵師が夢のコラボレーション

ほぼ同じ時代を生き、ともに浮世絵師として確固たる地位を築いた三代豊国と広重。その名声は、三代豊国と同じく初代豊国を師とする歌川国芳を加えて、「豊国にかほ、国芳むしや、広重めいしよ」(意味:豊国は似顔絵、国芳は武者絵、広重は名所の名人)という言葉が広まるほどだった。同じ流派である上、そこまで有名ならば、二人には交流があってもおかしくない。実際に二人は幾つかの合作を残している。そのひとつが「双筆五十三次」である。

(左)広重,豊国「双筆五十三次 三嶋」 (右)広重,豊国「双筆五十三次 吉原」 ともに安政元年 国立国会図書館デジタルコレクションより

「双筆五十三次」が作られたのは、安政元年(1854)のこと。安政5年(1858)に亡くなる広重にとっては、最晩年に差し掛かる頃の作品になる。一方は豊国の名を継ぎ、歌川派の総帥となった美人画の名手。もう一方は浮世絵に風景画という革命をもたらした、この時代きってのスーパースター。広重が描いた東海道の宿場町の風景の上に三代豊国が人物を書くという連作は、まさに夢のコラボレーションといっていいだろう。

(左)広重,豊国「双筆五十三次 加奈川」 (右)広重,豊国「双筆五十三次 浜松」 ともに安政元年 国立国会図書館デジタルコレクションより

二人がどのような交流をしていたかは詳しい資料が残されていないので想像の域を出ない。ただ、10歳ほど年上で早熟とも言われた三代豊国と、晩年まで傑作を残し続けた広重の共演は、お互いのプライドがぶつかり合うような作業の連続だったような気がする。ただ、通常は門弟が描くことが多い中、広重の死絵(亡くなった際に描かれる絵)を三代豊国が描いたことからも、二人に友情関係、そして良きライバル関係があったことがうかがえる。

生まれ育った亀戸の地に眠る三代豊国

三代豊国が79年の生涯を閉じたのは元治元年(1865)のこと。結局、三代豊国は広重より10年ほど早く生まれ、そして10年ほど長く生きたことになる。約半世紀に及ぶ画業の中で残したのは版画だけでも1万点以上で、これはどの浮世絵師よりも多作だったことを示す数字である。代表作が前半生に集中し、狂作だったことを揶揄する声もあるが、知名度だけではなく数字の上でも浮世絵の歴史に残る絵師が、一生涯を亀戸で暮らしたということは地元の誇りであることは間違いない。三代豊国は亀戸三丁目の光明寺の墓に眠っている。

三代豊国と広重の作品は、国会図書館のデジタルコレクションでも数多く見ることができるので、浮世絵から江戸(時代)の亀戸の姿を知ってみるというのも、おうち時間を過ごす中で新たな楽しみのひとつになるかもしれない。

※本ページで所蔵元の記載のない画像については、パブリックドメイン画像を使用しております。

Edit by カメイドタートルズ編集部