緊急事態宣言によりSTAY HOMEが求められている東京。亀戸に住む多くの皆さんも、できるだけ外出を控えながら、自宅の中で長い時間を過ごされていることだろう。

しかし、やはり外に出ないと味わえない感動もある。例えば、タートルズ編集部員である私の趣味の美術館巡りもそのひとつだ。写真や映像ではなく実物そのものを目の当たりにする経験は、そこに行くまでのプロセスも含めて良い思い出になる。

そんなことを考えながら、ふと「亀戸にまつわる一番有名なアート作品は何だろう?」という疑問が頭の中をよぎった。皆さんだったら何と答えるだろう。亀戸駅前公園のハネカメ?

う〜ん、確かにハネカメは今の亀戸を象徴するオブジェだけども、私はやはり、歌川広重が江戸名所百景の中で描いた『梅屋敷』の浮世絵こそが亀戸で最も知られているアートだと思う。

そして、亀戸で浮世絵といえば、亀戸で生まれ育った三代歌川豊国の存在を忘れてはなるまい。

今回は、この二人を軸に亀戸と浮世絵に関するストーリーを前後半に分けてお送りする。連日続くおうち時間の中に美術展感覚をお届けできたらうれしい。

江戸末期に現れた二人の天才浮世絵師、三代歌川豊国と歌川広重

浮世絵の魅力は、その名の示す通り江戸の「浮き世」、つまり歓楽や享楽を伝えているところにある。狩野派や土佐派のように漢画や大和絵を主とする集団が公家や武家などにもてはやされた高尚な芸術文化だったのに対して、浮世絵は歌舞伎界のスターや遊郭の女性たちを描き、庶民の娯楽として親しまれていた。今でいうならば、前者が文化のメインストリームで、後者はサブカルチャーと例えられるだろうか。

「浮世絵」というジャンルを確立したのは、17世紀後半に活躍した菱川師宣といわれている。版画という手法によって一つの絵を多くの人に届けることに成功した師宣は、それまで上流階級だけの文化だった芸術を大衆のものへと変えた。役者絵は歌舞伎界の人気のバロメーターとなり、美人画は化粧品の広告にも使われて世の女性たちに絶大な効果を巻き起こした。また、人物の衣服を彩る小紋の数々も庶民の間で話題になった。

(左)菱川師宣「みかえり美人図」江戸時代 17世紀 (右)鈴木春信「夜の梅」明和3年頃

初期の浮世絵は墨一色で刷ったものに筆で着色していたが、明和2年(1765)頃に鈴木春信が開発した多色摺(たしょくずり)によって色彩豊かな錦絵が擦れるようになり、さらなる大量生産が可能になった。また、美人画や役者絵だけでなく花鳥画や風景画など、時代を追うごとに題材の領域が細分化されていった。

(左)喜多川歌麿「婦人相学十躰 浮気之相」18世紀 (右)東洲斎写楽「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」寛政6年

それから「最後の浮世絵師」と言われる小林清親が活躍した大正時代の初め頃までの約250年余りが浮世絵の時代である。その中で三代豊国と広重の二人が活躍した19世紀中頃は、初期・中期・後期と分かれる浮世絵の時代区分の中でも後期にあたる。浮世絵が爛熟期を迎えた喜多川歌麿や東洲斎写楽の活躍を経たこの時代は、技術的にも成熟。そして二人が師事した歌川派は、鳥居派や宮川派などが栄枯盛衰してきた浮世絵の世界において当時最大の派閥であり、「歌川であらずば人にあらず」と例えられるほど、江戸の画壇に広くその名を轟かせていた。

世相を映した美人画で異才を放った天才絵師「三代歌川豊国」

三代歌川豊国は、天明6年(1786)に現在の五ノ橋にあった材木問屋の子として生まれた。本名を角田庄蔵といい、10代半ばで初代歌川豊国に師事すると「国貞」を名乗った。いくつかの号を用いていた中で最も知られているのは「五渡亭」というもの。これは、五ノ橋がかかる前にあった「五つ目の渡し」の株を生家が持っていたことに由来し、首都高の高架下にある「三代豊国五渡亭園」という名前もこれにちなんでいる。

三代歌川豊国「堀切菖蒲花盛図」安政6年

初代豊国の死後、二代豊国を名乗っていた彼であるが、それより前に初代豊国の養子だった豊重が二代豊国を襲名していたため、現代では三代豊国として伝わる。初代豊国には多い時で40人もの門弟がいたというが、その中にあって師の名前を継承したことからもその実力が伺える。実際、師匠と同様に三代豊国も役者絵と美人画を得意とし、特に美人画において異才というべき傑出した才能を発揮した。

(左)五渡亭国貞「今世斗計十二時 丑ノ刻」(右)香蝶楼国貞「当世美人合踊師匠」文政後期から天保前期ごろ 国立国会図書館デジタルコレクションより

「異才」と述べた彼の美人画は、武家社会に庶民の苛立ちが募って退廃していた幕末の女性を粋に描いているところに特徴がある。一時代前に同じく大首絵の美人画で一世を風靡した歌麿の作と比べても三代豊国の美人画は女の妖しさや艶かしさが際立っているように見える。どちらが良いかは単純に比較はできない。しかし、歌麿も三代豊国も時のニーズをキャッチしていたからこそ、それぞれの時代の大衆に広く受け入れられたという点では共通している。

浮世絵の世界に風景画を認めさせたヒットメーカー「歌川広重」

一方で、歌川広重は寛政9年(1797)に現在の八重洲あたりにあった火消同心(今でいう消防士)の家に生まれた。幼少期の名は安藤徳太郎という。若くして家督を息子に譲り、歌川派に入門。師匠の豊広は、三代豊国の師である初代豊国と同じく、

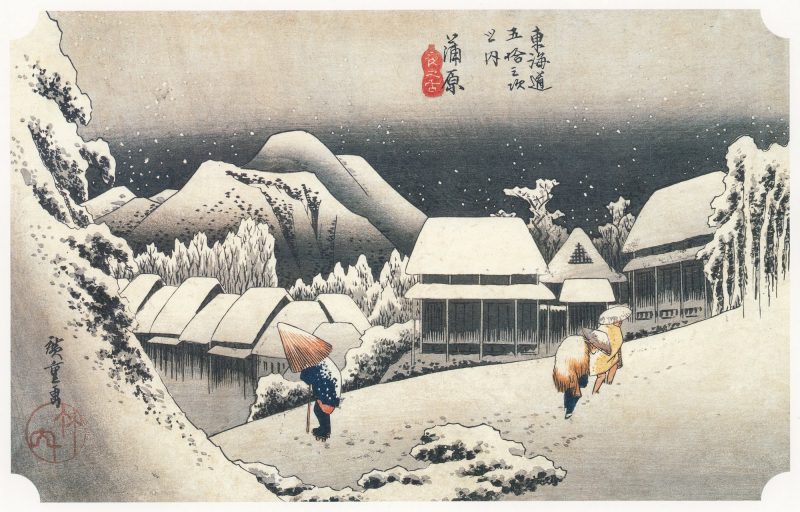

歌川広重「東海道五十三次 蒲原 夜之雪」天保4-5年ごろ

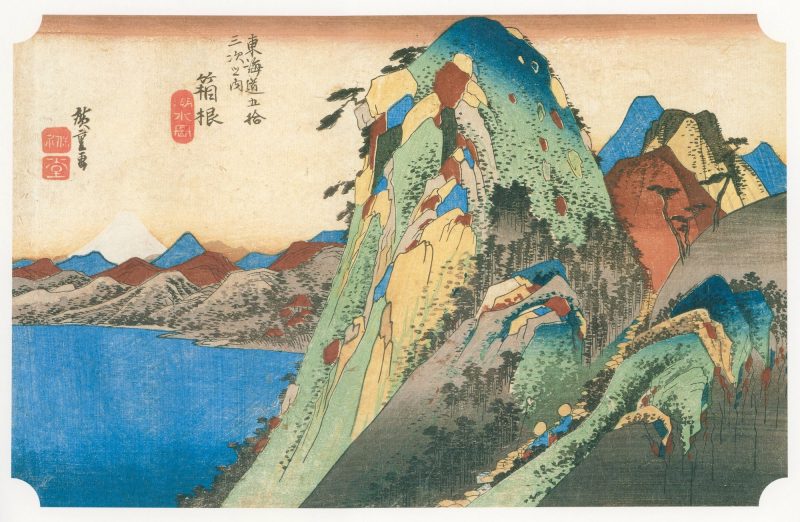

歌川広重「東海道五十三次 箱根 湖水図」天保4-5年ごろ

浮世絵六大絵師の一人に数えられる広重の最大の功績は、何といっても浮世絵の中で風景画のジャンルを確立させたことだろう。浮世絵を代表する連作と言っていい「東海道五十三次」の大ヒットを受けて製作した「近江八景」や「木曽街道六十九次」などの名所シリーズは、同時代を生きた葛飾北斎の「富嶽三十六景」などとともに、浮世絵における風景画の評価を確固たるものにした。19世紀に入り、庶民の間にお伊勢参りを中心とする旅行ブームが巻き起こるなど、三代豊国と同じく時代のニーズを掴んだことも彼が稀代のヒットメーカーになりえた理由だろう。

さて、同じ時代を生き、同じ派閥で腕を磨いていた…ということは、2人に交流があったのかというのが気になるところ。そのあたりのストーリーは後半で語っていくとしよう。

※本ページで所蔵元の記載のない画像については、パブリックドメイン画像を使用しております。

Edit by カメイドタートルズ編集部